Tamia Viteri Toledo – Doctorante en Arqueología de las Américas, Universidad de Bonn-BCDSS.

Las estéticas indígenas de la decoración corporal en la Amazonía pueden revelarse a través de elementos significativos como las cuentas: pequeños objetos, pero cargados de sentido que, lejos de ser simples adornos, articulan cuerpos, relaciones y desempeñan un papel activo en la constitución de la persona social. Estos objetos no solo participan en la construcción identitaria y simbólica, sino que también se manifiestan como nodos materiales en una amplia red de conexiones humanas, no humanas, culturales y económicas. Por tanto, más allá de su función decorativa y relevancia tecnológica, las cuentas encarnan relaciones: su existencia depende del cruce de mundos diversos, del intercambio entre pueblos, del flujo de materias y significados que recorren océanos, selvas, montañas y mercados.

Este carácter relacional de las cuentas se inscribe plenamente en una concepción del cuerpo que, en las sociedades amazónicas, trasciende lo biológico para convertirse en el centro estructurador de la experiencia y encuentro con la alteridad. Desde la perspectiva de la etnología amazónica, el cuerpo se configura como el eje fundamental para sentir, percibir y comprender el mundo; es, al mismo tiempo, el principal medio de expresión ante los demás y el vehículo privilegiado de interacción con el entorno (Viveiros de Castro, 1998). En este marco, el cuerpo no solo comunica, sino que estructura las instituciones cosmopolíticas de las sociedades amazónicas (Seeger et al, 1979; Surrallés, 2009). Su centralidad permite identificar las cualidades que constituyen las formas más elevadas de objetivación cultural, donde la estética corporal es inseparable de las dimensiones ontológicas y sociales. Así, el cuerpo deviene una plataforma clave para la construcción del ser y, a través de él, se articula la comprensión del universo social que lo sostiene.

Las cuentas, por tanto, no son solo objetos decorativos ni simples materiales etnográficos o artísticos: son tecnologías del vínculo. Cada pieza es una interfaz entre culturas, una microhistoria de circulación global y agencia local. En las vitrinas del Museo Paraense Emílio Goeldi, estos ornamentos condensan múltiples temporalidades: el pasado colonial, las adaptaciones indígenas, la mirada científica, y también las posibilidades de un futuro museológico más dialógico y descolonizador.

Fundado el 6 de octubre de 1866 en Belém, Brasil, el Museo Goeldi es la institución de investigación más antigua de la región amazónica. Se dedica al estudio científico y a la difusión del conocimiento sobre los sistemas naturales y culturales de la Amazonía, albergando valiosas colecciones en áreas como botánica, zoología, arqueología y etnografía. Además, el museo se concibe como un espacio de diálogo y producción conjunta de saberes, promoviendo una museología participativa y colaborativa con las comunidades locales. En consonancia con su enfoque crítico, el museo se declara como “tierra indígena”, un territorio demarcado y protegido para el goce permanente y usufructo específico de los pueblos originarios. En su exposición permanente, se exhibe una notable variedad de cuentas utilizadas en la confección de ornamentos e indumentaria corporal, elaboradas por distintos pueblos indígenas. Estos elementos incluyen materiales orgánicos y no orgánicos, como semillas, dientes de animales, caracoles terrestres, así como vidrio, metal y plástico.

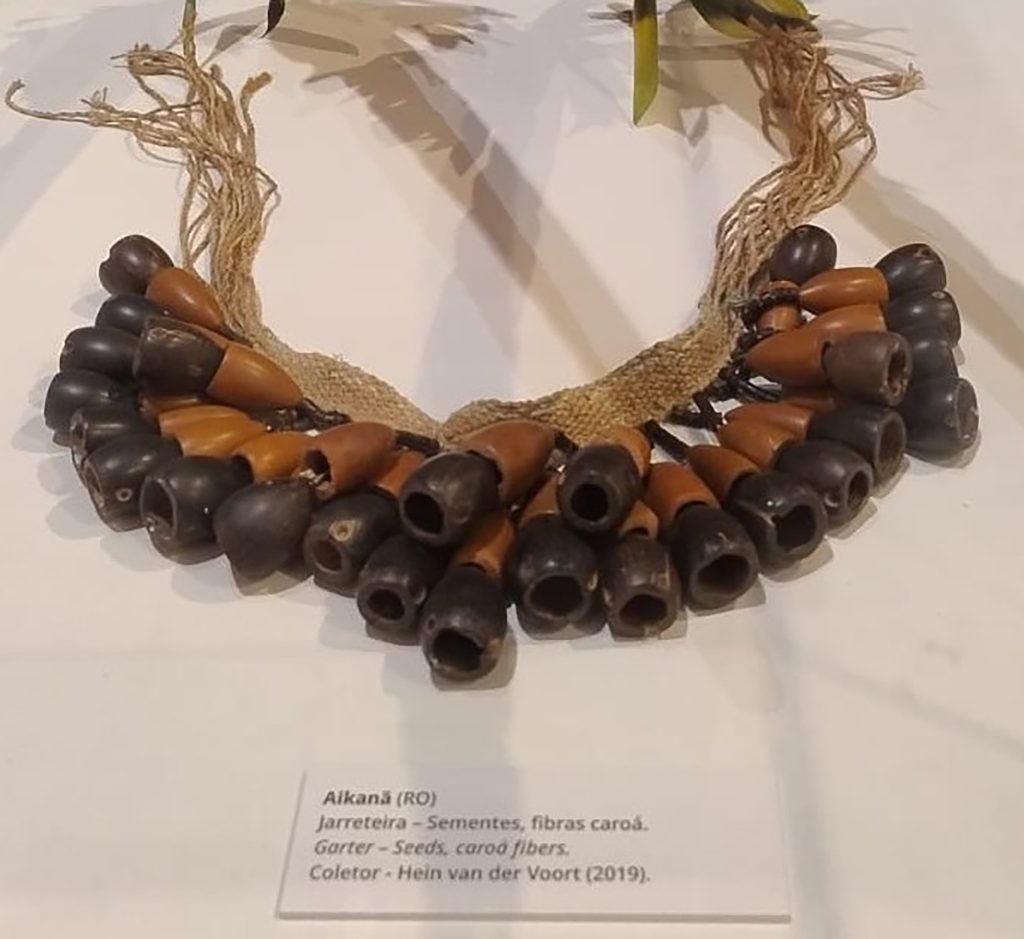

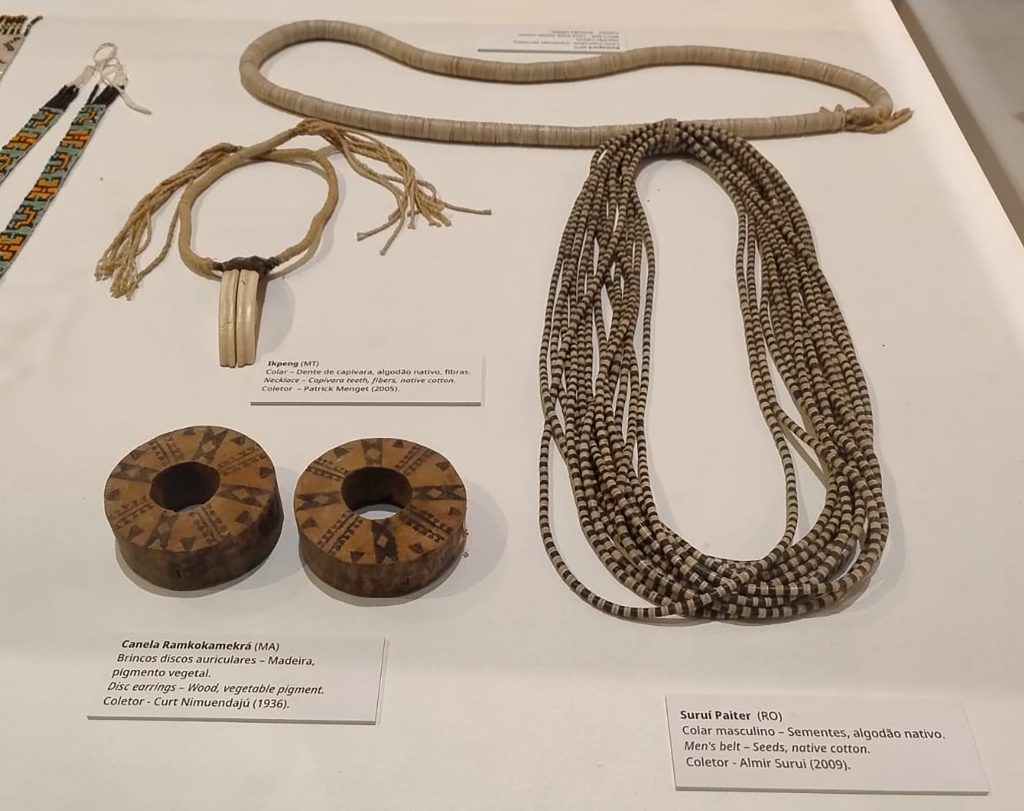

Las piezas presentadas evidencian usos sociales diversos, tanto en contextos rituales, festivos y funerarios como en la vida cotidiana, lo que resalta su papel en la configuración estética y simbólica de los cuerpos indígenas, tanto en el pasado como en el presente. Predominan los collares, aunque también se observan otros elementos como tangas o faldas, confeccionadas en algunos casos con fibras de algodón —tanto nativo como industrial— y adornadas con plumas de guacamayo. Resulta especialmente significativo el contraste entre los ornamentos elaborados exclusivamente con materias primas locales y aquellos que integran materiales de origen industrial, lo que sugiere procesos de apropiación y resignificación cultural. Por ejemplo, en el estado de Rondonia, los pueblos aikanã y suruí paiter confeccionan collares principalmente con semillas y fibras naturales como el algodón nativo (Gossypium) y el caroá (Neoglaziovia variegata) (Fig. 1 y 2). En contraste, los pueblos kamayurá e ikpeng, en el estado de Mato Grosso, incorporan además caracoles terrestres y dientes de capibara en sus collares, junto con fibras de algodón nativo (Fig. 2).

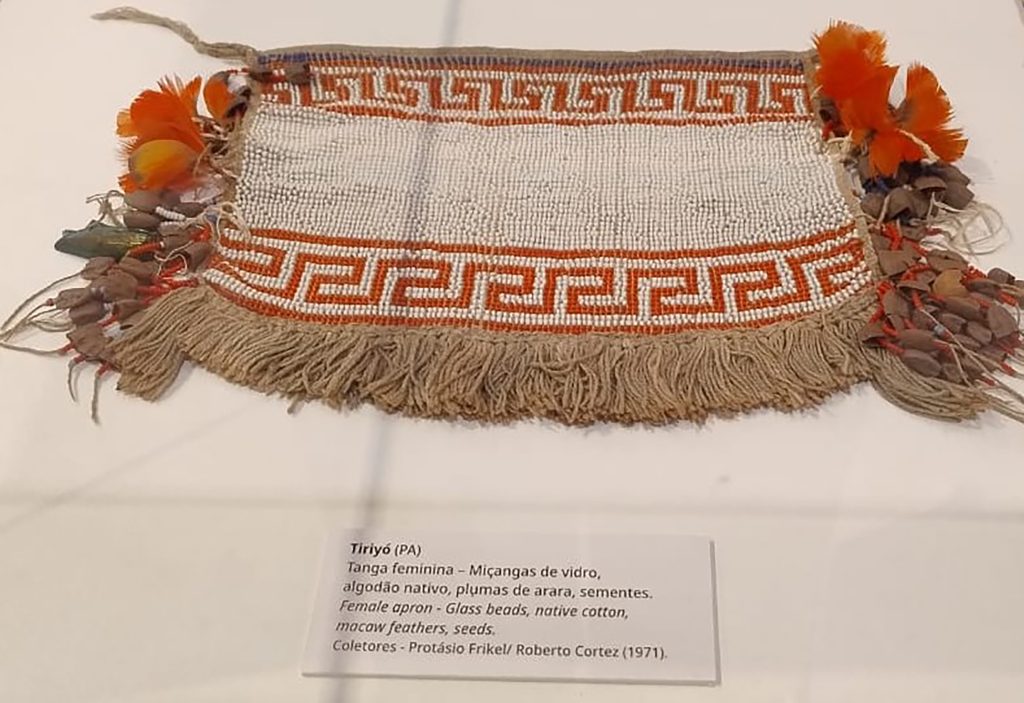

Por otro lado, destaca la notable destreza artística y técnica desplegada en la elaboración de indumentarias confeccionadas a partir de diminutas cuentas, cuya precisión en la manufactura no solo evidencia un alto grado de sofisticación tecnológica, sino que también revela una dimensión estética profundamente elaborada. Tal es el caso de las tangas producidas por los pueblos aparai, de la región cultural Orinoco-Guayana, y tiriyó, en el norte del estado de Pará (Fig. 3 y 4), donde se observa la incorporación de cuentas de vidrio como parte integral del diseño. El término miçanga, utilizado en portugués para referirse a las cuentas de vidrio, es de particular relevancia en este contexto. Como señala Els Lagrou, esta palabra tiene su origen en el vocablo africano masanga, que significa precisamente “pequeñas cuentas de vidrio” [1]. El uso extendido de miçanga en Brasil no solo refleja la profunda influencia lingüística de las poblaciones afrodescendientes en el vocabulario de las poblaciones locales amazónicas, sino también, la integración de las cuentas en circuitos estético-simbólicos entre grupos afro e indígenas.

En la Amazonía, las cuentas de vidrio llegaron insertas en complejas dinámicas de contacto, intercambio y comercio marcadas por relaciones de poder profundamente asimétricas y prácticas esclavistas, pero fueron reapropiadas por distintos pueblos indígenas como parte de sus sistemas estéticos y cosmológicos (Martins, 2019). Estas cuentas fueron transportadas, negociadas, resignificadas y finalmente incorporadas a cuerpos humanos como portadoras de memoria, relaciones, belleza, sanación y poder (Turner, 1995). En estas prácticas, las cuentas se convierten en objetos que narran genealogías, ordenan el mundo y vinculan a los vivos con los espíritus. Como ejemplo de ello, para los mamaindê (nambicuara) del Mato Grosso, los adornos corporales están intrínsecamente relacionados con el concepto de espíritu. Estos no se limitan a su dimensión exterior, sino que remiten también a una interioridad invisible: el cuerpo interno está compuesto por adornos corporales intangibles, entre los cuales destacan las sartas de cuentas negras, perceptibles únicamente por los chamanes. La integridad de estos adornos internos es vital, pues su deterioro o ruptura puede provocar enfermedad o incluso la muerte, revelando la íntima correspondencia entre el estado de los ornamentos y el bienestar físico y espiritual de la persona (Miller, 2009).

Sin embargo, la amplia aceptación de las cuentas de vidrio entre las comunidades amazónicas no puede entenderse como una novedad introducida exclusivamente por los europeos, sino más bien como una continuidad dentro de sistemas estéticos indígenas preexistentes, en los que ya se valoraban profundamente las cuentas elaboradas a partir de diversas materias primas y morfologías (Lagrou, 2013). En el caso del Orinoco medio, entre los años 1000 y 1480 d.C., estas cuentas eran utilizadas como insignias identitarias en contextos ceremoniales multiétnicos, que facilitaban el intercambio de objetos valiosos, entre los cuales se encontraban las propias cuentas (Lozada et al., 2023: 760). En este entramado simbólico y político, destacan las cuentas talladas en piedras verdes como jadeítas, nefritas y amazonitas, muchas de ellas con formas zoomorfas, especialmente representaciones de sapos, aves, peces y otros animales, conocidas como muiraquitãs (Fig. 5). Estas piezas fueron altamente valoradas en los circuitos de intercambio entre las élites prehispánicas del Orinoco y el bajo Amazonas, particularmente entre los pueblos tapajós y konduri, donde se consolidaron como símbolos de prestigio (Boomert, 1987: 37). Tales redes de circulación operaban también como mecanismos de integración sociopolítica regional, en los que el intercambio material servía como medio visual para manifestar la eficacia de estas alianzas comerciales (Boomert, 1987: 36). Asimismo, en el bajo Orinoco, materiales como las conchas marinas eran igualmente apreciados para la elaboración de cuentas, participando en redes de intercambio que abarcaban territorios que hoy corresponden a Colombia, Trinidad y las Guyanas (Bel y Collomb, 2019). En la actualidad, las muiraquitãs continúan presentes en la producción artesanal contemporánea y han adquirido nuevas significaciones, siendo reinterpretadas como amuletos vinculados a la buena suerte.

En este sentido, las cuentas al igual que otros ornamentos y artefactos corporales han desempeñado un papel central en la configuración de la noción de persona en diversas sociedades amazónicas, así como en la afirmación de identidades sociales, estatus y autoridad dentro de sistemas de intercambio interétnico de larga duración (Scaramelli y Scaramelli, 2005: 151, 156). En este marco, las cuentas de vidrio no eran valoradas únicamente por su origen foráneo, sino también por sus propiedades físicas —resistencia, dureza, brillo, fuerza vital y capacidad de atracción—, cualidades que coinciden con los atributos ideales de una persona socialmente respetada, encarnando así valores culturales fundamentales (Lagrou, 2013; Scaramelli y Scaramelli, 2005). Por ejemplo, entre los wai wai contemporáneos, las cuentas de vidrio adquieren una densa carga simbólica vinculada a poderes exógenos y son activamente utilizadas en prácticas sociales orientadas a consolidar el estatus individual y facilitar la integración plena de las personas en las esferas públicas de la vida comunitaria (Scaramelli y Scaramelli, 2005: 156).

El valor por las cuentas de vidrio en contextos amazónicos no se limita a su valor decorativo o estético, sino que se relaciona estrechamente con su capacidad para contener y mediar fuerzas exógenas. Este principio se observa, por ejemplo, entre los kaxinawa, wayana y yekuana, estos objetos provenientes del exterior o de enemigos son sometidos a procesos simbólicos de transformación, domesticación y control, de modo que las potencias que encierran puedan ser integradas de manera segura en el tejido social (Lagrou, 2013; Van Velthem, 2003; Guss, 1989). Esta lógica de apropiación y resignificación se expresa también entre los panará, quienes no consideran las cuentas de vidrio como objetos acabados, sino como materias primas sujetas a ciclos de creación, destrucción y renovación. Estos procesos reiterativos permiten su incorporación en nuevas configuraciones materiales, enfatizando así la inestabilidad inherente de estos cuerpos y su potencial metamórfico (Ewart, 2012: 178). Desde esta perspectiva, la estética amazónica no se centra tanto en el producto final, sino en el saber hacer, en el dominio de las técnicas, habilidades y conocimientos que permiten manipular sustancias, energías y fuerzas vinculadas a la producción (Ewart, 2012; Lagrou, 2013).

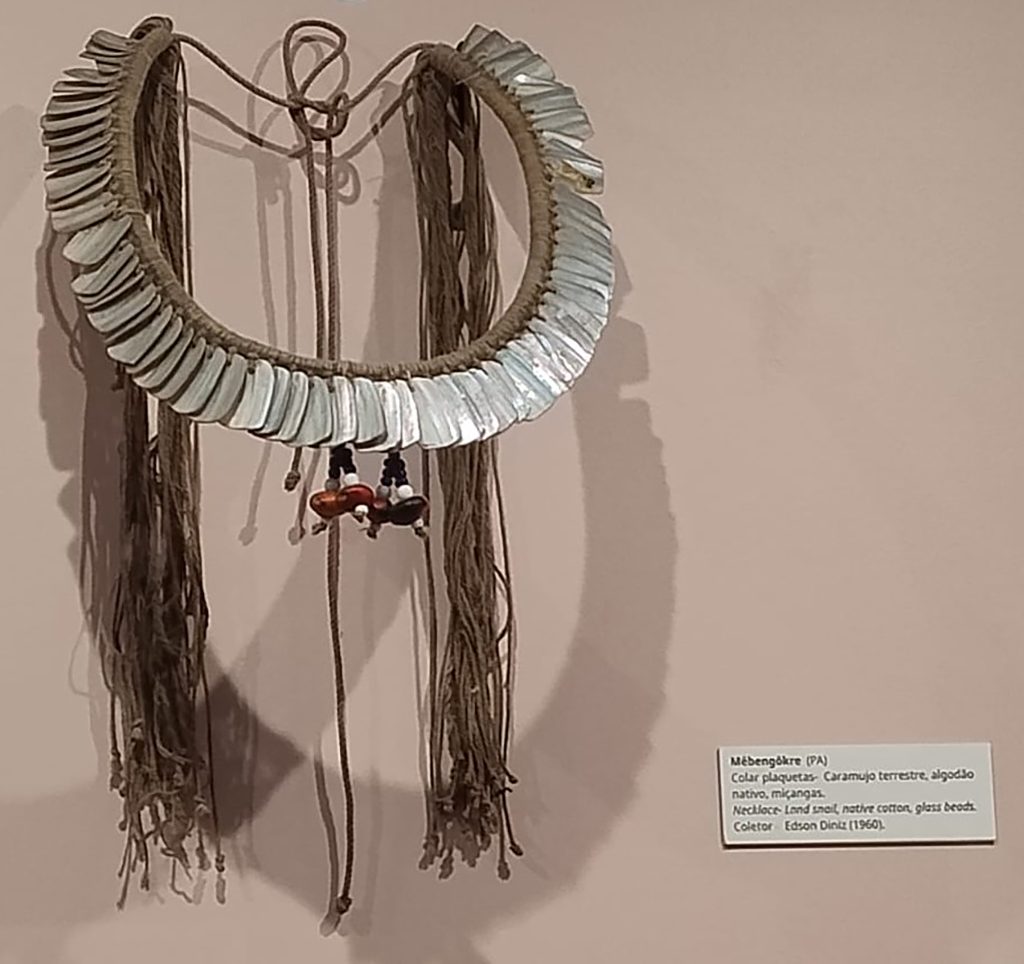

Además de las tradicionales cuentas de vidrio, en diversas sociedades amazónicas también se incorporan materiales industriales que imitan las cualidades físicas y posiblemente simbólicas de las cuentas orgánicas. Tal es el caso de los mebengokré y mekragnoti de los estados de Mato Grosso y Pará, quienes emplean placas de metal y PVC, junto con algodones tanto locales como industriales, posiblemente en alusión a las placas de caracol terrestre utilizadas en su estética tradicional (Fig. 6 y 7). Para Lagrou (2013), la incorporación de materiales foráneos refleja la cristalización de encuentros interculturales, donde se apropian elementos ajenos no solo para crear algo propio, sino también para integrar las cualidades y potencias agentivas del otro. En una lógica similar, entre los piaroa del Orinoco, las cuentas de vidrio no solo funcionan como marcadores externos de belleza, sino que ésta es entendida como la manifestación visible de habilidades productivas y de maestría socialmente valoradas (Scaramelli y Scaramelli, 2005: 156). Así, la ornamentación corporal se vuelve una estrategia estética relacional, que permite mediar vínculos con alteridades, transformar enemigos en aliados, e incidir en procesos relacionados con la salud, el equilibrio y el bienestar (Lagrou, 2013: 248, 256).

De esta manera, puede afirmarse que las cuentas han desempeñado un papel persistente y dinámico en las configuraciones estéticas, sociales y cosmológicas de las sociedades amazónicas desde el periodo pre colonial y trascendiendo este régimen hasta la actualidad. Su continuidad se manifiesta en la manera en que estas piezas se insertaron en redes de intercambio ya existentes, las cuales, aunque transformadas por contextos de desigualdad y dependencia, facilitaron la apropiación de nuevos materiales, como las cuentas de vidrio, metal y plástico. Las cuentas, lejos de ser elementos pasivos, fueron reconfiguradas como materias primas cargadas de agencia, integradas a la elaboración de artefactos que renovaron y reforzaron los sistemas relacionales de las sociedades indígenas amazónicas.

Referencias

Bel, M. van den y Collomb, G. (2019). Beyond the falls: amerindian stance towards new encounters along the Wild Coast (AD 1595-1627). En: C. Hofman y F. Keehnen (eds.), Material encounters and indigenous transformations in the early colonial Americas, 333-358, Brill, Leiden. https://doi.org/10.1163/9789004273689_016

Boomert, A. (1987). Gifts of the Amazon. ‘Green Stone’ pendants and beads as items of ceremonial exchange in Amazonia and the Caribbean, Antropológica, 67, 33-54.

Ewart, E. (2012). Making and unmaking Panará beadwork—Or, how to overcome the fixity of material things. Anthropology and Humanism 37(2), 177-190. https://doi.org/10.1111/j.1548-1409.2012.01127.x

Guss, D. (1989). To weave and sing. Art, symbol and narrative in the South American rain forest. Berkeley: University of California Press.

Lagrou, E. (2013). Chaquira, el inka y los blancos: las cuentas de vidrio en los mitos y en el ritual kaxinawa y amerindio, Revista Española de Antropología Americana 43(1), 245-265. https://doi.org/10.5209/rev_REAA.2013.v43.n1.42317

Lozada, N., P. Riris y J. R. Oliver (2023). Beads and stamps in the middle Orinoco: archaeological evidence for interaction and exchange in the Atures Rapids from AD 1000 to 1480, Latin American Antiquity, 34, 742-763. https://doi.org/10.1017/laq.2022.73

Martins. C. (2019). Lo que cuenta un abalorio: reflejos de unas cuentas de vidrio en la Nueva España. (Tesis de doctorado). Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

Miller, J. (2009). Things as Persons: Body Ornaments and Alterity among the Mamaindê

(Nambikwara). En Santos-Granero, F. (ed.), The Occult Life of Things. Native Amazonian Theories of Materiality, 60-80. Tucson: The University of ArizonaPress.

Scaramelli, F. y K. T. Scaramelli (2005). The roles of material culture in the colonization of the Orinoco, Venezuela. Journal of Social Archaeology, 5(1), 135-168. https://doi.org/10.1177/1469605305050152

Seeger, A., R. DaMatta y E. Viveiros de Castro (1979). A Construção Da Pessoa Nas Sociedades Indígenas Brasileiras. Boletim Do Museu Nacional, 32, 1-51.

Surrallés, A. (2009). En el corazón del sentido. Percepción, afectividad, acción en los candoshi, Alta Amazonía. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos.

Turner, T. (1995). Social body and embodied subject: Bodiliness, subjectivity, and sociality among the Kayapo. Cultural Anthropology, 10(2), 143–170.

Van Velthem, L. (2003). O belo e a fera. A estética da produção e da predação entre os Wayana. Lisboa: Assirio & Alvim/Museu Nacional de Etnologia.

Viveiros de Castro, Eduardo. (1998). Cosmological Deixis and Amerindian and Perspectivism. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 4(3):469-488.

Wagner, Roy. (2013). La persona fractal. En Cañedo, M. (ed.), Cosmopolíticas. Perspectivas antropológicas, 83-100. Madrid: Trotta.

[1] Exposición “No caminho da miçanga: um mundo que se faz de contas” inaugurada en el año 2015 en el Museu do Índio de Río de Janeiro con la curaduría de la antropóloga Els Lagrou.