Lesly García-Soto – Departamento de Antropología de las Américas, Universidad de Bonn

Tras un largo viaje, comenzaba el tramo final hacia la ciudad de Belém. Al acercarme a mi asiento, una mujer me preguntó si me molestaría sentarme en el pasillo para que ella pudiera sentarse a un lado de la ventana y recostar la cabeza para dormir un poco. Acepté sin dudarlo. La única vez que discutí por un asiento en un avión fue, quizá, con mi hermano hace ya treinta años.

Comenzamos a descender sobre la ciudad de Belém. Tal vez el cansancio o las preocupaciones de la vida diaria no me dejaron tiempo para pensar en el lugar hacia donde viajaba. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que iba a pasar los siguientes días tan cerca de aquellos lugares de los que solamente había leído y que tal vez nunca pensé ni siquiera en conocer; un lugar particularmente importante para mí, ya que me llevaba muy cerca de los lugares que han sido referentes para los estudios arqueológicos de la Amazonia.

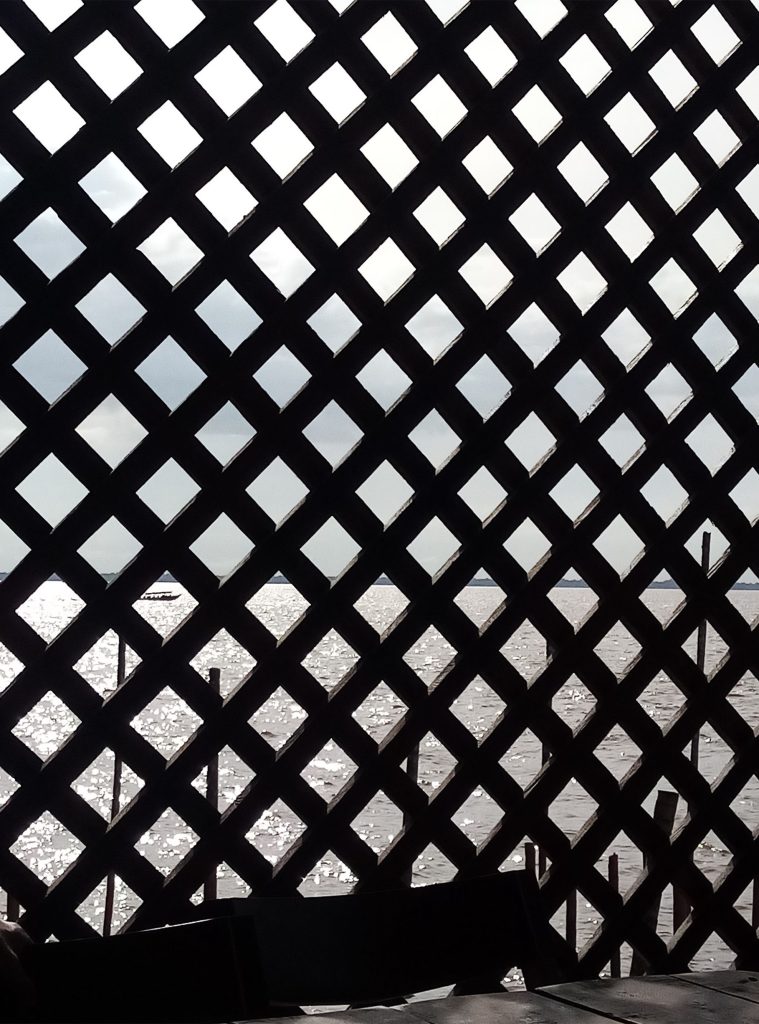

Mientras nos acercábamos a la ciudad de Belém, veía a lo lejos los muchos ríos que serpentean, se entrecruzan y separan de nuevo. Por un momento pensé que tal vez debí volver a mi infancia y negarme a entregar el asiento de la ventana. Ese corto momento de arrepentimiento se volvió una alerta para fotografiar las vistas desde las ventanas durante todas las visitas grupales que realizamos en la ciudad de Belém entre el 23 y 30 de marzo de 2025 en el marco del proyecto “Amazon Basin as Connecting Borderland”. Acompañados siempre de algún especialista local, las visitas a lugares icónicos de la ciudad de Belém fueron el eje de este viaje, incluyendo encuentros académicos relacionados con los estudios arqueológicos en la región, recorridos por sitios coloniales, espacios representativos de la Belle Époque y experiencias relacionadas con el arte contemporáneo local. Cada día y en todos los lugares que visitamos, decidí poner atención a las ventanas y a las diferentes perspectivas que ofrecían de la ciudad.

Desde la ventana de mi hotel, las paredes traseras de las construcciones próximas, muchas de ellas con grafitis que resaltan entre las huellas de humedad, daban un color especial a la vista que tenía desde mi habitación. Muy diferente a las vistas de la isla de Combu, donde a través de una decorada mampara —y no precisamente una ventana— se asomaba en el fondo la agitada ciudad de Belém al otro lado del río Guamas. En la ciudad, una ventana alta que daba a la calle en la propiedad de la familia de Joana Romagnoli de Paiva, hoy un acogedor y muy particular restaurante, dejaba entrar la lluvia y sólo permitía ver el cielo y el cableado Sin grandes ventanas hacia el exterior, por dentro, la casa era completamente abierta, con sus salones conectados entre sí y con la historia de la familia que hoy la ha convertido en un acogedor restaurante.

Lo opuesto sucede con las ventanas en los edificios ubicados en los alrededores de la Plaza Dom Pedro II. El Palacio Lauro Sodré y el ahora Instituto Geográfico tienen gran cantidad de puertas que actúan como ventanas y que permiten observar la plaza y mostrar la opulencia de la época y de quienes fueron sus inquilinos. Las ventanas internas del palacio Lauro Sodré iluminan la escalera que conecta las dos plantas que conforman el edificio y que se abren hacia un jardín central que seguramente permitido a sus residentes disfrutar del exterior sin necesidad de abandonar el confort que un palacio como este ofrece en climas como el de la ciudad de Belém.

Estos edificios, algunos muy cercanos al Fuerte de Presepio y al bullicioso mercado Ver-o-Peso, fueron construidos en el siglo XVIII y simbolizan el poder que adquirieron los distintos grupos involucrados en el comercio del caucho consiguieron. Al encontrarse en la desembocadura del Amazonas, Belém controló gran parte del comercio y concentró las operaciones bancarias, casas aviadoras y de seguros durante el auge del caucho (Gillet Soares 2008; Hemming 2022).

En 1853, el naturalista británico Richard Spruce calculaba que unos 25 000 hombres habían trabajado en recolección de caucho sólo en los alrededores de Belén (Hemming 2022, 211). En los siguientes cincuenta años el caucho se convirtió en el “oro blanco”: “Hacia fines del siglo, Brasil estaba exportando 21 500 t de caucho por valor de £14 000 000, y una década más tarde el promedio anual se había duplicado a £42 000 t con un valor de £24 600 000” (2022, 214).

Estos números tienen no sólo tienen la intención de exponer la importancia del caucho en términos económicos, sino provocar una reflexión con respecto a las dimensiones de la explotación del ecosistema amazónico y particularmente, de sus habitantes: “La bonanza del caucho exigió pagar un alto precio…pero el mayor costo asociado al “oro blanco” se daba en la miseria de quienes lo extraían” (Hemming 2022, 237). Y no sólo de aquellos internados en el bosque extrayendo el caucho bajo condiciones de violencia, maltrato y esclavitud, sino también aquellos sirviendo a las opulentas familias de ciudades en expansión como Belém.

El ejemplo tal vez más representativo de ello es el Theatro da Paz, el cual fue sin duda, entre todos los edificios visitados, el que más impresión me causó. Se trata del primer teatro construido en la Amazonia y, posiblemente, la obra más representativa de la Belle époque de la región, un período marcado por una fuerte influencia francesa reflejada tanto en la arquitectura como en el arte, la tecnología, la modernización y la trama urbana. A raíz de la explotación cauchera y sobre todo a partir de 1850, la ciudad de Belém se transformó en un “París tropical”, caracterizado por el lujo y la modernidad de la época (Gillet Soares 2008, 49).

Las grandes puertas de acceso y ventanas del Theatro da Paz me impresionaron al llegar. Podía imaginarme a los asistentes ingresando por esas grandes puertas que actúan a la vez como ventanas y que dejan ver en el fondo la Plaza de la República. La historia del recinto fue brillantemente descrita por nuestro guía, el Profesor Silvio Rodrigues, apoyado por un joven guía del teatro. Se trata de un teatro que replica el Teatro alla Scala de Milán y que nos resguarda del calor del medio día. Una vez dentro, la opulencia de la época se puede observar en cada detalle de la sala. Parecía evidente que sólo cierto grupo de personas tenían acceso a este lugar. Sin embargo, no imaginaba lo que iban a narrar a continuación nuestros guías sobre los espectadores.

La “gente escolhida” como se referían los medios de la época a las clases altas (Silveira de Souza 2010, 105) ocupaban los sectores bajos, a los que refrescaba un temprano sistema de enfriamiento; sus sirvientes y esclavos ocupaban lo que es ahora la sección de tercera clase del teatro, entonces conocida como “El Paraíso”. Los asientos que se observan actualmente en los palcos de la parte alta no estaban ahí en el siglo XIX. Sus ocupantes, pasaban horas de pie con altas temperaturas, por lo que, en este caso es la falta de ventanas lo que llama mi atención.

Este recinto pone en evidencia el deseo por replicar el contexto y la opulencia europea en las Américas, pero sobre todo los contextos de desigualdad que los habitantes amazónicos han experimentado históricamente. Como bien lo resume Silveira de Souza, tras una exhaustiva revisión documental: “…o monumento foi sendo tomado não apenas no uso de sua função cênica, mas como um artefato sobre o qual recaíam desejos, memórias, disputas e poderes” (2010, 107).

Y no se trata solo de una representación de la explotación de la naturaleza transformada en opulencia, sino también de una expresión tangible de la desigualdad arraigada en las sociedades americanas desde la invasión europea, como resalta Soares: “Mas, se esta foi uma era de riquezas, quer sejam de natureza econômica, patrimonial, urbana, essas riquezas não foram comuns à sua população como um todo” (2008, 35) —una desigualdad heredada y que persiste hasta nuestros días, especialmente en contextos urbanos como Belém y otras ciudades amazónicas, como la ciudad de Iquitos en Perú o la casi desaparecida comunidad que creció con la Casa Suárez en el noroeste de la amazonia boliviana (Lehman 2018).

Esta pequeña reflexión hecha a través de las ventanas es un intento por exponer la complejidad de la historia de las grandes ciudades como Belém. “La puerta es por donde pasa el hombre, mientras que la ventana es por donde pasa la naturaleza … la ventana es un caso de nuestro triunfo sobre la naturaleza”, afirma el escritor Zhongshu (1941). Sin embargo, creo que no siempre debemos ver a las ventanas como aquello que nos mantiene alejados de la naturaleza, en este caso, de los bosques amazónicos, de sus sonidos y de sus habitantes. Desde otra perspectiva, las ventanas pueden acercarnos a la historia de una compleja ciudad como Belém y ayudarnos a reflexionar sobre lo que han visto pasar, dentro y fuera de ellas.

Es momento de volver a casa y tengo una segunda oportunidad. Esta vez nadie me pidió cambiar de asiento. Puedo despedirme desde los aires del verde y serpenteante paisaje que rodea a la compleja y llena de historia ciudad de Belém.

Bibliografía

Gillet Soares, Karol. (2008). As formas de morar na Belém da Belle-Époque (1870-1910). Universidade Federal do Pará.

Hemming, John. (2022). Árbol de ríos. La historia del Amazonas. Lima: Fondo Editorial PUCP.

Lehman, Kathryn. (2008). Etnografía en un fondo histórico. La mano de obra y las inquietudes de la Casa Suárez ante la crisis gomera, 1920-1940. Revista Complutense de Historia de América, No. 44 (47-66).

Silveira de Souza, Roseane (2010). Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Sér. 18 (2): 93-121.

Theatrodapaz (página oficial). Disponible en : https://www.theatrodapaz.com.br/

Zhongshu, Qian. (1941[2016]). Ventanas. En: Estudios de Asia y África, vol. LI, no. 1. Trad. Alfonso Araujo.